Die Drehleier

Die Drehleier oder Radleier ist ein Streichinstrument, bei dem die Saiten von einem eingebauten Rad angestrichen werden, das mittels einer Kurbel gedreht wird. Die schwingende Länge einer oder mehrerer Melodiesaiten wird mechanisch über Tasten verkürzt, um die Tonhöhe zu verändern. Ursprünglich war die Drehleier ein würdevolles Instrument in den Händen von Engeln und Heiligen, sie ist aber bald in ihrer Bewertung abgesunken zu einer „Bauren- und umblaufende[n] Weiber-Leyer“ (Michael Praetorius, 1618). Aus dem 18. Jahrhundert stammt auch die Drehleier (s.o.) der Sammlung des Ferdinandeums, welche die typische Form vieler Drehleiern dieser Zeit aus dem deutschen Sprachraum zeigt. Im Erwerbungsbuch des Ferdinandeums (Inv.29) aus dem Jahr 1893 ist die Herkunft des Instruments mit „Bauernleier aus dem Zillerthal“ beschrieben.

Meist klingen bei der Drehleier eine oder mehrere Bordunsaiten auf konstanter Tonhöhe mit. Die Drehleier gilt daher – wie der Dudelsack – als Borduninstrument. Zum Erzeugen von rhythmischen Schnarrlauten dient oft ein Schnarrsteg. In der Volksmusik sind Drehleierspieler meist in kleinen Ensembles belegt, etwa im Duett mit Harfe, Klarinette, Sackpfeife oder Geige, als Drehleierduo sowie als Solisten.

Die Drehleier ist ab dem 12. Jahrhundert nachweisbar. Eine bedeutende Veränderung macht die Drehleier im 18. Jahrhundert in Frankreich mit. Im Zuge einer romantisch verklärten Begeisterung für das Landleben, entstehen, während einer nicht allzu langen Zeitspanne, viele kammermusikalische Werke für „ländliche“ Instrumente, unter ihnen die Drehleier. Die Beschäftigung mit diesen „exotischen“ Instrumenten ist jedoch nicht nur eine modische Kuriosität, sondern spiegelt ebenso die Begeisterung für die erfrischende, kraftvolle Klangwelt dieser ländlichen Tanzmusik wieder. Das Instrument wird in dieser Zeit für den Gebrauch in der höfischen Kammermusik adaptiert. Bis ins vorige Jahrhundert war die Drehleier in großen Teilen Europas verbreitet. Noch im 18. Jahrhundert war sie ein Hauptinstrument der traditionellen Musik auch in Österreich, in den 1850er Jahren ist sie in Wien zuletzt belegt, in der Mariazeller Gegend durch ein Foto noch ca. 1890. In Heimatmuseen finden sich noch zahlreiche erhaltene Instrumente. Auch heute ist sie in Zentralfrankreich, Nordwestspanien und Ungarn als traditionelles Musikinstrument verbreitet, in Österreich lässt sich ein durchgehender „Traditionsfaden“ vom 19. Jahrhundert bis heute nachweisen. In vielen Regionen Europas erlebt sie eine Renaissance: Beispielsweise in Deutschland, Norditalien, Polen, den USA oder England. Das Instrument hat heute vermutlich eine größere Verbreitung als je zuvor.

Die in Museen erhaltenen böhmischen Instrumente haben keine Bordunsaiten, die traditionellen Instrumente aus Galizien in Nordwestspanien keinen Schnarrsteg. Durch die Zeiten und Regionen findet sich eine große Vielfalt an Bauformen. Eine allgemeine Standardisierung ist nicht feststellbar.

Quelle:

Wikipedia Eintrag; Simon Wascher auf: http://simonwascher.info

Musikland Tirol: http://www.musikland-tirol.at

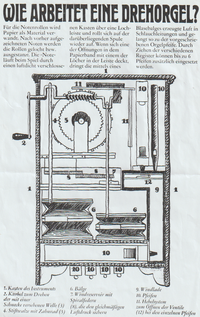

Die Geschichte der Drehorgel

Die Anfänge liegen weitgehend im Dunkeln. Dies speziell vor 1600. Als der Erfinder der Drehorgel wird gerne der Jesuitenpater Athanasius Kircher (1601 - 1680) genannt. Nachweislich als erster deutscher Drehorgelbauer ist aber Johann Daniel Silbermann (1717 bis 1766) zu nennen.

Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts baute man dann in Mirecourt in den Vogesen so genannte Vogelorgeln (Serinetten). Durch das Vorspiel sollte den Vögeln – vornehmlich Kanarienvögel - ein "geschmackvoller Gesang" beigebracht werden, um das "verwöhnte Ohr gehobener Kreise" zu erfreuen. Die Serinette ist eine Miniaturorgel mit emporragenden Pfeifen aus Zinn. Die Produktion in Mirecourt erlebte einen beachtlichen Aufschwung und eine sehr schnelle Diversifizierung.

In England und Frankreich wurden im selben Jahrhundert bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts kleine Walzenorgeln für Kirche (Church Barrel Organ) und für den „Salon“ gebaut. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts dann gehörte die Drehorgel vor allem in größeren Städten zum Straßenbild.

Sie diente zum Broterwerb für Kriegsinvaliden, als Begleitinstrument für Moritatensänger und Gaukler und als Attraktion auf Jahrmärkten. Aber auch als „Musikmaschine“ für den Ersatz einer richtigen Musikkapelle wurden Drehorgeln und Orchestrione im Tanzsaal, im Zirkus und im Varieté eingesetzt.

Unter anderen Namen wie: Ariston, Herophon oder Phoenix hielt ab etwa 1880 der Leierkasten Einzug in bürgerliche Wohnzimmer Einzug.

Drehorgeln wurden in Deutschland vor allem in Waldkirch und Berlin gebaut. Für Berlin sind etwa die Firmen der verzweigten Familie Bacigalupo oder die Firma Holl zu nennen, für Waldkirch die Firmen der Familie Bruder, Firma Ruth & Sohn, Carl Frei & Sohn und viele weitere berühmte Namen wie Geb.Weber (Orchestrionbau) oder als Dependenzen die der Firmen Limonaiere und Gavioli.

Mit Plattenspieler und Rundfunk schien das End e der Drehorgel besiegelt. Weit gefehlt. Im Zuge nostalgischer Bedürfnisse im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wird die Drehorgel neu entdeckt. Seither werden sie auch wieder in Waldkirch gebaut.

Quelle: http://www.jaegerbrommer.de/Drehorgel/Drehorgelgeschichte/Drehorgelgeschichte.html#:~:text=Die%20Anf%C3%A4nge%20liegen%20weitgehend%20im%20Dunkeln.&text=Als%20der%20Erfinder%20der%20Drehorgel,1717%20bis%201766)%20zu%20nennen.

Wir spielten Fangen und Verstecken Plötzlich hörten wir Musik

Atemlos blieben wir stehen.

Wie hat uns die Musik beglückt. Neben dem Tellerchen fürs Geld.

Es ertönten immer wieder „Berliner Luft“ und andere Lieder.

in Papier fest eingewickelt flog, weil die Musik gefiel, aus den Fenstern mancher Nickel

Es wird die gute alte Zeit von der Erinnerung verklärt,darum wird das Herze weit, wenn man Drehorgellieder hört.

Der Leierkasten, auch bekannt als Drehorgel, hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Hier sind die wichtigsten Punkte zur Geschichte des Leierkastens: ### Ursprung und Entwicklung 1. **Frühe Formen (9. bis 12. Jahrhundert)**: - Die ersten mechanischen Musikinstrumente, die einer Form des Leierkastens ähneln, lassen sich bis ins 9. Jahrhundert zurückverfolgen. Diese frühen Instrumente nutzten eine einfache Mechanik, um Töne zu erzeugen. - Die Entwicklungen in der Mechanik und der Verwendung von Wendeln und Holzkonstruktionen machten es möglich, Musik automatisiert zu spielen. 2. **Renaissance (15. bis 17. Jahrhundert)**: - Im Laufe der Renaissance nahm die Beliebtheit von mechanischen Musikspielern zu. Die Drehorgel entwickelte sich zu einem gängigeren Instrument, insbesondere in städtischen Umgebungen. - Zu dieser Zeit wurden Leierkästen oft für religiöse und festliche Anlässe genutzt. 3. **Barock- und Klassikzeit (17. bis 18. Jahrhundert)**: - Im Barockzeitalter erlebte die Drehorgel einen Höhepunkt in der Komplexität und dem Klangrepertoire. - Komponisten begannen, spezielle Stücke für die Drehorgel zu schreiben, und sie wurde in beliebten Kulturformen eingesetzt, einschließlich der Straßenunterhaltung. ### Verbreitung und Nutzung 4. **19. Jahrhundert**: - Die industrielle Revolution führte zur Massenproduktion von Leierkästen und zur Verbesserung ihrer Mechanik. - Leierkastenbauer, insbesondere in Deutschland und der Schweiz, schufen vielfältige Varianten, die in Städten und auf Jahrmärkten populär wurden. Man fand sie oft bei Straßenmusikern, die mit ihrer Musik Geld verdienen wollten. 5. **20. Jahrhundert**: - Mit dem Aufkommen neuer Technologien, insbesondere der elektrischen Instrumente, erlebte der Leierkasten einen Rückgang an Popularität. - Dennoch blieben sie in einigen kulturellen Kontexten, wie z.B. bei traditionellen Festen oder als nostalgisches Element, erhalten

. ### Moderne Bedeutung 6. **21. Jahrhundert**: - Heute wird der Leierkasten sowohl als Teil des Erbes der Straßenmusik als auch in der gehobenen Musikaufführung geschätzt. - Es gibt eine zunehmende Interesse an historischen Musikinstrumenten, und viele Musiker und Sammler widmen sich der Restaurierung und dem Erhalt von Leierkästen. - In einigen Städten haben Leierkästen Einzug in die touristische Unterhaltung gehalten, die die nostalgische und kulturelle Wertigkeit solcher Instrumente bewahrt. ### Fazit Der Leierkasten ist nicht nur ein fesselndes Musikinstrument, sondern auch ein wichtiger Teil der europäischen Musikkultur und -geschichte. Trotz der Veränderungen im Musikgeschmack und der Technologie bleibt der Leierkasten ein Symbol für eine vergangene Ära und erfreut sich nach wie vor der Beliebtheit in verschiedenen kulturellen Kontexten.